Vortrag: Die Nordostflanke der NATO und der EU

Die Nordostflanke der NATO und der EU: Russlands Drohungen und die Reaktion Europas darauf

Vortrag durch Frau Birgit Boeser, Leiterin der Europäischen Akademie Bayern

Mit Beginn des Krieges in der Ukraine hoffen die einen auf einen Frieden, fürchten die anderen, dass Russland erst angefangen habe; und im Fahrwasser jener Pole debattiert die Republik, wie sich Europa Russland gegenüber aufstellen müsse, erst recht, als durch die Wiederwahl Trumps die USA als der Garant des Friedens und der Sicherheit in Europa auszufallen drohen.

Im Zuge der Aufarbeitung der internationalen Politik ist Frau Boeser im PuG e.A. – Kurs auf die europäischen Herausforderungen gegenüber Russland eingegangen. Schon seit der völkerrechtswidrigen Einverleibung der Krim, so die Referentin, habe es im Osten Europas einen neuen Blick auf die russischen Ambitionen gegenüber den ehemaligen Sowjetrepubliken und den ehemaligen Ostblickstaaten gegeben. Seit 2022 wird die von Bundeskanzler a.D. Scholz propagierte Zeitenwende auch auf europäischer Ebene zunehmend umgesetzt: Gerade die Neubesetzung bestimmter Schlüsselressorts weist darauf hin.

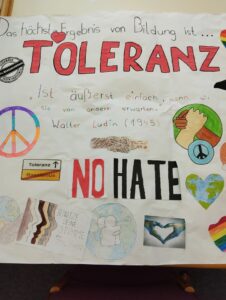

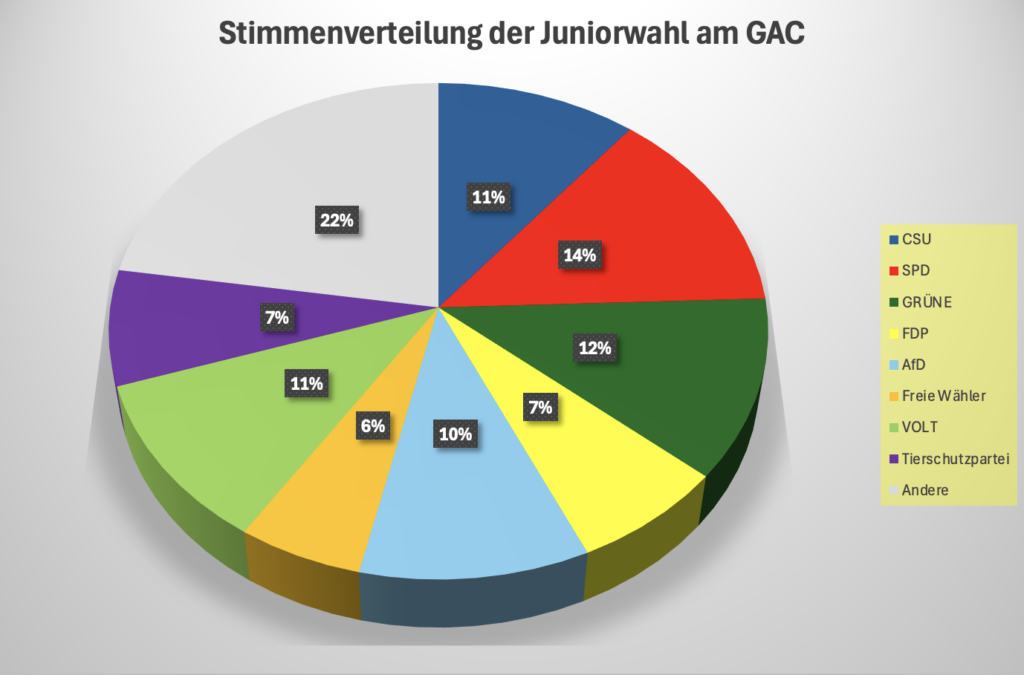

Im Zuge Ihrer Ausführungen geht Boeser u.a. auf die derzeitigen hybriden Bedrohungen seitens Russlands ein: Wirtschaftlicher Druck, Computerangriffe, Propaganda in dne Medien und in den sozialen Netzwerken, all das nutzt Russland, um Europa zu destabilisieren. Hierbei verfolgt der Angreifer, in diesem Fall Russland, das Ziel, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und einen größtmöglichen Schaden in der Gesellschaft anzurichten, darauf bauend, dass durch derartige Strategien Misstrauen gesät und extreme Parteien gewählt würden.

Neben der hybriden Kriegsführung sind vor allem Finnland, die baltischen Staaten, Polen sowie die Republik Moldau von Russlands expansiven Träumen und Bestrebungen betroffen. Hierbei geht es nicht mehr nur um eine hybride Kriegsführung mit dem Ziel, die zentralen demokratischen Institutionen zu schwächen und die Demokratie an sich zu delegitimieren, hierbei geht es ebenso um mögliche Angriffs- und Übernahmeszenarien. In diesem Zusammenhang verweist sie auf die erhöhten Verteidigungsausgaben, u.a. in den baltischen Staaten, aber auch auf den fragwürdigen Umgang mit russischen Minderheiten und der damit einhergehende Folge, dass man dadurch russischer Propaganda eine Angriffsfläche bietet, obwohl man genau dies zu vermeiden sucht.

Überdies geht sie auch auf den Ostseeraum ein und dessen strategische Bedeutung für die russische Expansionspolitik. Hierbei stellt sie heraus, dass beide Staaten die Sorge antreibt, dass der hybride Krieg Russlands keinen Halt vor möglichen Umweltkatastrophen in der Ostsee macht und dass Gotland, strategisch in unmittelbarer Nähe zu Kaliningrad, Russland eventuell expansiv reizen könnte. Insofern ist es nicht verwunderlich, so die Referentin, dass beide Staaten ihre Verteidigungsausgaben massiv hochgeschraubt haben.

Und Deutschland? Die Bundesregierung bemüht sich darum, ihre Präsenz im Ostseebereich zu stärken und auszubauen, bemüht sich darum, gegenüber Russland an das Völkerrecht und die damit einhergehenden verbindlichen Regeln zu erinnern, aber sie weiß darum, dass die Debatte um den Umgang mit Russland – anders als in den Staaten im Nordosten Europas – hier in Deutschland anders geführt wird. Baut man bereits in den nordosteuropäischen Staaten die nordische Resilienz aus mit umfassenden Maßnahmen zur Sicherheit der Zivilbevölkerung bei einem russischen Angriff, so bemüht sich Deutschland nach wie vor darum, zu klären, wie man gegenüber Russland sinnvoll auftreten kann.

Gleichwohl aber deutet viel darauf hin, dass Deutschland einen Paradigmenwechsel gegenüber Russland anstrebt: Bereits der Bundeskanzler a.D. Scholz hat für eine größeren europäischen Zusammenarbeit in der Luftabwehr plädiert, hat die Integration unterschiedlicher europäischer Verteidigungssysteme in einen europäischen Raketenschirm initiiert und ist dabei gewesen, weitere Maßnahme zu treffen. Diese vorgezeichneten europäischen Wege muss nun der neue Bundeskanzler Merz fortsetzen; gerade die Achse London, Paris, Berlin und Warschau zeugt davon, dass man hier einen geschlossenen europäischen Weg anstrebt.

Wie stark Europa ohne die USA sein kann, wird sich zeigen. Die Hoffnung, dass das europäische Quartett auf die Rückendeckung Washingtons vertrauen könne, hat sich just an diesem Montag, dem 12. Mai 2025, bereits wieder zerschlagen …

Unter normalen Umständen verbringen die 10. Klassen des Alexandrinums vier spannende Tage in der Hauptstadt. Dabei gehört unter anderem ein Besuch im Deutschen Bundestag zu den zentralen Veranstaltungen dieser Fahrt zur historisch-politischen Bildung unserer Schülerinnen und Schüler.

Unter normalen Umständen verbringen die 10. Klassen des Alexandrinums vier spannende Tage in der Hauptstadt. Dabei gehört unter anderem ein Besuch im Deutschen Bundestag zu den zentralen Veranstaltungen dieser Fahrt zur historisch-politischen Bildung unserer Schülerinnen und Schüler.